Der mysteriöse Tod des Schlagerstars wirft bis heute Fragen auf. Seine Karriere war im Niedergang, doch Spekulationen über sein Privatleben blieben lebendig.

Rex Gildos tragisches Ende und ungelöste Rätsel

Am 23. Oktober 1999 fiel Rex Gildo (1936-1999) aus dem Fenster seiner Wohnung in München und stürzte zwei Stockwerke tief. Drei Tage darauf erlag er im Krankenhaus seinen schweren inneren Verletzungen. Bis heute ist unklar, ob der Sänger nach einem Streit mit seinem Assistenten Suizid beging oder ob er versehentlich im Zustand von Alkohol- und Medikamenteneinfluss fiel. Auch die Art der Beziehung zwischen den beiden ist weiterhin Gegenstand vieler Spekulationen.

Karriere-Endstation Möbelhaus

Als Rex Gildo aus dem Fenster stürzte, befand sich seine Karriere bereits in ihrer traurigen Endphase. Nur wenige Stunden zuvor hatte er seinen letzten Auftritt im Möbelhaus „Wohnparadies“ in der hessischen Kleinstadt Bad Vilbel gegeben. Die glanzvollen Zeiten, in denen er mit seinen Hits wie „Fiesta Mexicana“, „Der letzte Sirtaki“ oder „Marie, der letzte Tanz ist nur für dich“ noch große Hallen füllen konnte, waren eindeutig vorbei.

In den 1960er und 1970er Jahren erlebte er seine Blütezeit, als er zunächst gemeinsam mit Partnerinnen wie Conny Froboess (80) oder Gitte Haenning (78) in der Unterhaltungsbranche erfolgreich war, bevor er als Solo-Künstler zu einem der größten Schlagerstars seiner Ära wurde. In den folgenden Jahrzehnten gelang es dem einstigen Spitzen-Entertainer trotz mehrerer verzweifelter Comeback-Versuche nicht, an seine früheren Erfolge anzuknüpfen.

„Sexy Rexy“ fällt auseinander

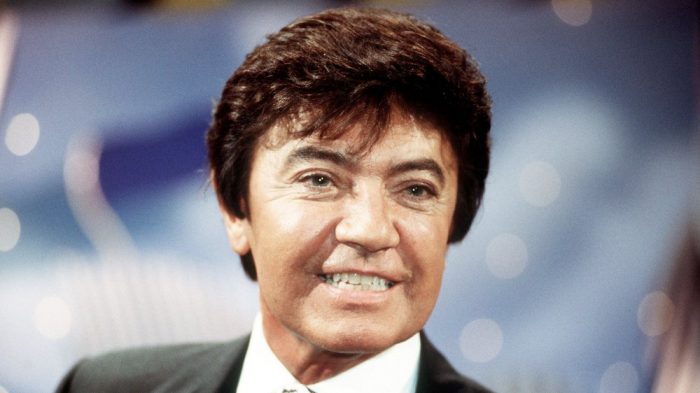

Mit den Jahren verlor der immer sonnengebräunte Sänger mit dem leuchtend weißen Lächeln und dem tiefschwarzen Toupet mehr und mehr seinen früheren Ruf als hüftenschwingender „Sexy Rexy“. Wenn die Presse sich überhaupt noch für ihn interessierte, dann hauptsächlich wegen seiner vermeintlichen Schwierigkeiten.

Nach Gildos rätselhaftem Tod entfachten die Spekulationen über eine mögliche Homosexualität des Sängers erneut für einige Zeit. Der Schlagerstar hatte dies zu Lebzeiten immer gegenüber seinem engen Umfeld verneint.

Fred Miekley – Onkel oder Geliebter?

Im Mittelpunkt der Spekulationen befand sich die Beziehung zwischen Rex Gildo und seinem Entdecker sowie langjährigen Manager Fred Miekley (verstorben 1988). Obwohl sie nicht verwandt waren, gab Gildo den älteren Mentor, mit dem er jahrelang im selben Haus lebte, offiziell als seinen Onkel an.

Der Schlagersänger heiratete 1974 seine Cousine Marion Ohlsen, verschwieg jedoch das Verwandtschaftsverhältnis und stellte sie als eine zufällige Bekanntschaft dar, was Gerüchte über eine mögliche Scheinehe weiter anheizte. Auch nach einer Trennung, die nicht offiziell bekannt gegeben wurde, blieben sie weiterhin verheiratet.

Rex Gildos geheimnisvolles Privatleben spiegelt sich auch auf seinem strahlend weißen Grabstein auf dem Münchner Ostfriedhof wider. Dort liegt er unter seinem bürgerlichen Namen Ludwig Franz Hirtreiter begraben – zusammen mit seinem angeblichen Lebenspartner Fred Miekley und seiner Cousine sowie Ehefrau Hirtreiter.

Rosa von Praunheims „Rex Gildo – der letzte Tanz“

Nach vielen Jahren der Ruhe um Rex Gildo entfachte der Regisseur Rosa von Praunheim (81) im Jahr 2022 mit seinem semi-dokumentarischen Filmdrama „Rex Gildo – der letzte Tanz“ erneut die Diskussion über dessen sexuelle Orientierung. In diesem Werk macht der bekannte Filmemacher und Queer-Aktivist von Beginn an deutlich, dass er keinen Zweifel an der sorgfältig verborgenen Homosexualität der gefallenen Schlager-Ikone hat.

In einer kreativen Kombination aus frei inszenierten Spielfilmszenen, in denen unter anderem Ben Becker (59) den vermuteten Lebenspartner Fred Miekley darstellt, Zeitzeugeninterviews mit Weggefährten und vielfältigem TV-Archivmaterial, zeichnet von Praunheim das Bild eines Mannes, der sein wahres Selbst bis zur völligen Selbstverleugnung vor der Öffentlichkeit verbarg, um dem gesellschaftlichen Druck zu entsprechen.

Obwohl der Film und das darin implizierte Outing mit Sicherheit auf Ablehnung bei dem verstorbenen Künstler gestoßen wäre, weist er dennoch auf ein allgemeines Problem hin, mit dem nicht nur homosexuelle Schlagerstars bis Ende der 1960er Jahre zu kämpfen hatten: Erst im Jahr 1969 wurde der unter den Nationalsozialisten formulierte „Schwulenparagraph“ 175, der sexuelle Handlungen zwischen Männern strikt unter Strafe stellte, so weit entschärft, dass Sex zwischen Männern ab 21 Jahren von da an nicht mehr strafbar war.

Wollte Gildo nur unbeschwerte „Fiesta Mexicana“?

Wenn Rex Gildo eine möglicherweise vorhandene homosexuelle Neigung zugegeben hätte, hätte das nicht nur das Ende seiner noch jungen Karriere bedeutet, sondern ihn auch ins Gefängnis bringen können. Es ist nachvollziehbar, dass die Schlager-Ikone das nicht riskieren wollte und stattdessen lieber ungestört seine „Fiesta Mexicana“ feiern wollte. Die letztendliche Kontrolle über die Darstellung seines Privatlebens liegt allein bei ihm.