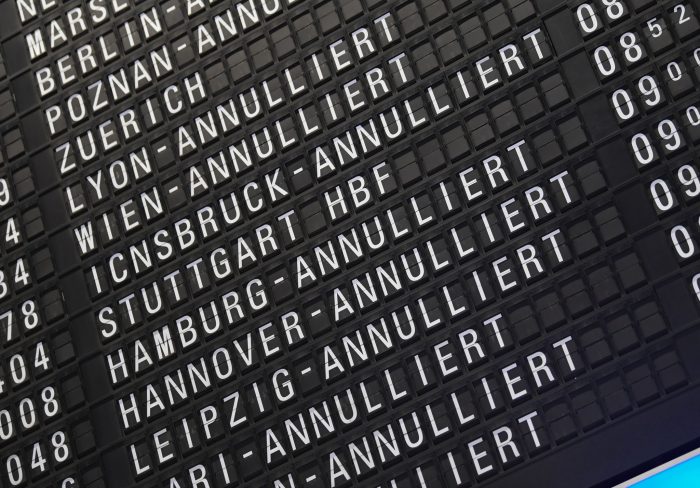

Kunden fordern Entschädigungen für ausgefallene oder verspätete Flüge, Gerichte vermuten Reiselust nach Pandemie als Grund.

Rekordzahl an Klagen gegen Airlines an deutschen Flughäfen

In Gerichten an Standorten mit größeren deutschen Flughäfen sind so viele Klagen gegen Airlines wie noch nie eingegangen. Laut Deutschem Richterbund waren es im letzten Jahr rund 131.000 – etwa 6.000 mehr als im Vorjahr. Die Kunden fordern hauptsächlich Entschädigungen für gestrichene oder verspätete Flüge, manchmal geht es auch um Fälle zu Reiseverträgen.

Mit knapp 41.300 Verfahren gab es 2024 beim Amtsgericht Köln mit Abstand das höchste Aufkommen, wie eine Umfrage der «Deutschen Richterzeitung» bei den Amtsgerichten an den 20 größten Flughafenstandorten ergab, auf die sich der Richterbund bezog. Das seien im Vergleich zum Vorjahr 11 Prozent mehr. In der Domstadt mit dem Flughafen Köln-Bonn hat auch Europas größter Luftverkehrskonzern, die Lufthansa, ihren juristischen Firmensitz.

Großteil der Zivilverfahren richten sich gegen Airlines

Das Amtsgericht Frankfurt/Main verzeichnet rund 16.000 Fälle (2023: etwa 15.000), gefolgt vom Amtsgericht Königs Wusterhausen, das für den Hauptstadtflughafen BER zuständig ist, mit knapp 15.500 Fällen (2023: knapp 14.000).

Fluggäste oder Portale können gemäß Justizangaben entscheiden, ob sie am Sitz der Gesellschaft oder am Abflugort vor Gericht gehen. Die Gerichte vermuten einen Zusammenhang zwischen dem Anstieg der Beschwerden und dem neuen Reisewunsch nach der Corona-Pandemie.

Mehr Beschwerden auch bei Schlichtungsstelle

Auch bei der Schlichtungsstelle Reise & Verkehr machen Flugreisen weiterhin den größten Teil der Verbraucherbeschwerden aus. In 84 Prozent der insgesamt mehr als 45.600 Anträge (2023: rund 39.850) ging es um Probleme mit Fluggesellschaften, berichtet die privat organisierte Einrichtung.

Im Jahr 2024 wurden den Schlichtern etwa 38.000 Flugfälle vorgelegt – rund 14 Prozent mehr als im Vorjahr (2023: etwa 34.000). Die meisten Beschwerden betrafen annullierte Flüge und Verspätungen. Die Schlichtungsstelle wies darauf hin, dass es im vergangenen Jahr viele Streiks sowie Extremwetter und IT-Ausfälle gab. Im Durchschnitt wird seit Jahren in mehr als 80 Prozent der Fälle eine Einigung erzielt.

Nach vorläufigen Berechnungen des Flughafenverbandes ADV gab es im letzten Jahr etwa 213,5 Millionen Fluggäste. Im Jahr 2023 verzeichnete das Statistische Bundesamt an den 23 deutschen Hauptverkehrsflughäfen 185,2 Millionen Passagiere.

Richterbund: Mehr Tempo für KI-Programm

Der Richterbund sieht Portale, mit denen Fluggäste ihre Ansprüche schnell und einfach durchsetzen können, als einen wesentlichen Grund für die Entwicklung bei den Gerichten. «Die Justiz reagiert darauf inzwischen mit speziellen KI-Assistenzprogrammen, die an größeren Amtsgerichten erprobt werden», sagte Bundesgeschäftsführer Sven Rebehn der Deutschen Presse-Agentur.

Die Software solle in Sekundenschnelle Tausende Urteile vergleichen, Voraussetzungen für Ansprüche herausfiltern und Vorschläge für Entscheidungen machen können. «Es gibt aber noch immer keine fertige Standardsoftware, die den Gerichten flächendeckend durch die Fließbandklagen der Legal-Tech-Anbieter hilft», sagte Rebehn.

Gang vor Gericht kostet Zeit

Aus Sicht des Portals AirHelp ist der Gang vor Gericht weder für Fluggäste noch für die Airlines die beste Lösung. Gerichtsgebühren müssten im Voraus gezahlt werden, hinzu besteht das Risiko bei Nichterfolg die Kosten der Gegenseite zahlen zu müssen. «Leider ziehen viele Fluggesellschaften weiterhin vor Gericht, obwohl sie Entschädigungen schulden und höchstwahrscheinlich verlieren werden», berichtete eine Sprecherin.

Nach Angaben des Portals EUflight dauern Gerichtsverfahren teilweise selbst dann bis zu einem Jahr und länger, wenn der Anspruch im Ergebnis unstreitig ist. Aus Sicht von Unternehmensgründer Lars Watermann könnte der Einsatz von KI bei der Darstellung des Sachverhalts behilflich sein, ebenso bei Recherche und Strukturierung der Rechtsprechung. «Die tatsächliche Entscheidung sollte dem Gericht überlassen bleiben», betonte Watermann.