Zulieferer wie Bosch, Conti und ZF kämpfen mit Auftragsflaute, Jobabbau und der schwierigen Umstellung auf E-Mobilität. Wer steckt die Krise besser weg – und warum?

Autozulieferer unter Druck – Tausende Stellen wackeln

In der Autoindustrie lastet ein enormer Druck. Es gibt zahlreiche Probleme in der Schlüsselindustrie, die Aufgaben sind enorm. Insbesondere bei den deutschen Zulieferern. Sie spüren unter anderem die gedämpfte Autoproduktion deutlich, viele Werke sind nicht voll ausgelastet. Gleichzeitig haben viele Unternehmen viel Geld in den Wandel zur E-Mobilität investiert – das zahlt sich in vielen Fällen jedoch noch nicht aus.

Nach Angaben von Constantin Gall, Autoexperte beim Beratungsunternehmen EY, leiden die Zulieferer besonders unter den niedrigeren Stückzahlen. «Das sind Fragmente dessen, was geplant war», sagt Gall. Das habe nicht nur mit der geringen Nachfrage nach E-Autos zu tun. «In Zeiten wie diesen steht bei vielen Menschen ein Fahrzeugkauf nicht ganz oben auf der Liste.»

Die Produktqualität sei ebenfalls nicht das Problem. Der Weg zum Endergebnis sei momentan aber nicht wettbewerbsfähig. «Die großen Konglomerate haben gerade ihre liebe Mühe und Not, weil die Komplexität, die sie in ihren gesamten Strukturen haben sie auffrisst», sagt Gall. Außerdem zögen die Hersteller wieder mehr Wertschöpfung zu sich, um ihre Werke auszulasten.

Gall zufolge müssen sich die Unternehmen verschlanken und auf die Bereiche konzentrieren, die in Zukunft noch Geld abwerfen. «Die europäischen Zulieferer tragen sehr viel Gepäck mit sich herum.» Aber nicht, weil sie zwingend etwas falsch gemacht hätten. Sondern weil sich die Industrie über Jahrzehnte so entwickelt habe – und bis vor Kurzem auch sehr gut funktioniert habe. Nun säßen aber viele wie Kaninchen vor der Schlange, anstatt zu handeln. «Das ist wie, wenn man versucht, eine klaffende Wunde mit einem Heftpflaster zu versorgen – wissend, dass man eigentlich nähen müsste.»

„Vor welchen Herausforderungen die größten Zulieferer stehen – ein Überblick: „

Bosch

Der weltgrößte Autozulieferer Bosch leidet erheblich unter der Krise. Das Unternehmen ist in vielen Bereichen unter Druck geraten und nach eigenen Angaben nur noch teilweise wettbewerbsfähig. Besonders betroffen sind Produkte wie Steuergeräte, Antriebe, Lenkungen, Teile für E-Autos und Fahrzeugsoftware sowie Ingenieurdienstleistungen für Autobauer.

Die Ursachen für die Krise variieren zwar in den einzelnen Bereichen, sind aber generell ähnlich. Die reduzierte Fahrzeugproduktion, verschobene Projekte der Automobilhersteller und die resultierenden Überkapazitäten stellen ein Problem dar. Hinzu kommt ein steigender Wettbewerbs- und Preisdruck, beispielsweise durch chinesische Anbieter.

Das Problem für Bosch: Auch in den anderen Unternehmensbereichen – die unter anderem Heizungen, Haushaltsgeräte und Elektrowerkzeuge anbieten – läuft es nicht reibungslos. Deshalb gibt es im Konzern mit Sitz in Gerlingen bei Stuttgart seit Ende 2023 eine Vielzahl von Sparprogrammen. Tausende Arbeitsplätze sollen in den kommenden Jahren weltweit gestrichen werden. Der angekündigte Stellenabbau beläuft sich mittlerweile auf fast 15.000 Stellen, wobei ein Großteil davon im Zulieferbereich in Deutschland liegt. Auch die Arbeitszeit von Tausenden von Mitarbeitern wurde reduziert. Bosch-Chef Stefan Hartung rechnete zuletzt aufgrund der Wirtschaftslage und des Wandels in der Autoindustrie mit weiteren Einschnitten.

Continental

Vor Continental stehen entscheidende Wochen: Am 18. September will der Konzern seine schwächelnde Autozuliefersparte abspalten und als eigenes Unternehmen an die Börse bringen. Conti-Chef Nikolai Setzer spricht von der «bisher tiefgreifendste Neuaufstellung» in der Unternehmensgeschichte. So sollen «neue Kräfte» freigesetzt werden.

Es ist wie eine Rolle rückwärts: Conti begann 1871 zunächst mit Pferdeschuhen und Reifen, damals noch für Kutschen und Fahrräder. Später kamen Autoreifen hinzu. Durch mehrere Übernahmen wurde das Unternehmen zum drittgrößten Autozulieferer der Welt. Im Jahr 2021 hatte Conti bereits die Antriebssparte Vitesco abgespalten. Nun wird das Unternehmen wieder zu einem reinen Reifenhersteller. Denn die Hannoveraner wollen auch ihre Kunststofftechniksparte loswerden.

Das Autozuliefergeschäft von Conti wurde seit langem als Sorgenkind angesehen und verzeichnete in den letzten Jahren immer wieder Verluste. Zuletzt konnte der größte Konzernteil jedoch etwas mehr Gewinn erzielen. Der Umsatz im zweiten Quartal sank aufgrund der stockenden Autoproduktion um fünf Prozent, aber trotzdem blieb mehr Gewinn übrig. Dies war auf Kostensenkungen und Preiserhöhungen zurückzuführen. Der Sparkurs wurde im größten Konzernteil zuletzt nochmals verschärft. Mehr als 10.000 Stellen werden gestrichen, jeweils etwa zur Hälfte in der Verwaltung und in Forschung und Entwicklung.

Das neue Unternehmen Aumovio bietet unter anderem Bremsen, Fahrwerke, Fahrzeugelektronik, Infotainment-Lösungen, Sensoren sowie Komponenten für das assistierte und automatisierte Fahren an. Der Bereich beschäftigt bisher rund 92.000 Mitarbeiter – fast die Hälfte der Conti-Beschäftigten. Der Umsatz betrug im vergangenen Jahr etwa 19,4 Milliarden Euro.

ZF Friedrichshafen

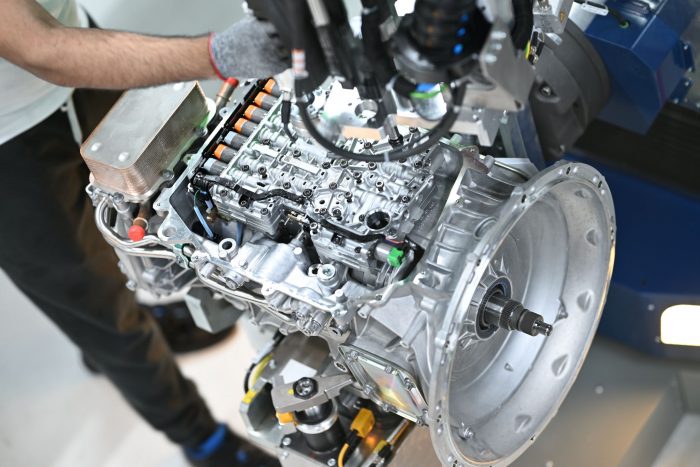

Die Zahnradfabrik Friedrichshafen – kurz ZF – mit Sitz am Bodensee befindet sich seit langem im Krisenmodus. Auch für dieses Jahr werden wieder rote Zahlen erwartet. Die etwa 50.700 Mitarbeiter in Produktion und Verwaltung machen sich Sorgen um ihre Arbeitsplätze. Tausende Stellen stehen in den kommenden Jahren auf dem Spiel. ZF bietet neben Automatik- und Schaltgetrieben auch Fahrwerkskomponenten, Lenksysteme, Antriebe, Bremsen und Sicherheitstechnik an.

Ein Knackpunkt in der Neuausrichtung des Konzerns ist derzeit die Sparte für Antriebe – intern «Division E» genannt. Sie ist in Teilen nicht wettbewerbsfähig. Dieser Bereich, der nicht nur elektrische, sondern auch hybride Antriebe und Verbrenner umfasst, leidet besonders unter dem verzögerten Anlauf der E-Mobilität sowie unter hohen Kosten und geringen Margen im traditionellen Getriebegeschäft. Weltweit ist in der Division etwa jeder fünfte ZF-Beschäftigte tätig. 2024 wurde hier knapp ein Viertel des Gesamtumsatzes erwirtschaftet. ZF und Arbeitnehmervertreter wollen in den kommenden Wochen über die Neuausrichtung der kriselnden Kernsparte verhandeln.

Schaeffler

Schaeffler, ein Auto- und Industriezulieferer, befindet sich trotz der Krise vergleichsweise gut – auch dank seiner vielfältigen Geschäfte. Das Geschäft mit Elektroantrieben für Fahrzeuge ist im Aufwind, wie das Unternehmen mitteilte. Im Gegenzug sank jedoch das Geschäft mit herkömmlichen Antriebssträngen und Fahrgestellen im ersten Halbjahr 2025.

Insgesamt hat der Konzern die ersten sechs Monate trotz der schwierigen Wirtschaftslage relativ gut überstanden. Die Umsätze sanken in den ersten sechs Monaten im Vergleich zum Vorjahr um 4,6 Prozent auf etwa 11,9 Milliarden Euro. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Sondereffekten (Ebit) verringerte sich um 49 Millionen Euro auf 482 Millionen Euro.

Der Zulieferer ist eines der größten Unternehmen weltweit in der Branche. Er plant jedoch wie die anderen auch, eine starke Personalreduzierung vorzunehmen. Er hat angekündigt, 4.700 Arbeitsplätze in Europa abzubauen, davon 2.800 in Deutschland.

Mahle

Einst verdiente der Zulieferer, auch als «Kolben-Mahle» mit Sitz in Stuttgart bekannt, prächtig am Geschäft mit dem Verbrenner. Doch seit Jahren wird das Unternehmen umgebaut. Dabei spielt das Thermomanagement in der Strategie des Stiftungsunternehmens eine wichtige Rolle. Dabei handelt es sich um die Technologien zum Heizen und Kühlen in Fahrzeugen. Das ist vor allem bei Elektroautos ein wichtiges Thema.

Weil das Geschäft bei Mahle nicht gut läuft, wurden im letzten Jahr rund 600 Stellen in Deutschland abgebaut, wie Vorstandschef Arnd Franz Ende Juli bekannt gab. In Deutschland hat der Zulieferer etwa 10.000 Mitarbeiter. Das Stiftungsunternehmen hat im August 2023 eine Vereinbarung mit dem Betriebsrat getroffen, die betriebsbedingte Kündigungen in Deutschland bis Ende 2025 ausschließt. Außerdem sollen Zukunftskonzepte für die verschiedenen Standorte entwickelt werden.