Frauen sind in der Forschung und Entwicklung oft unterrepräsentiert und benachteiligt, was zu gesundheitlichen Risiken führen kann.

Unterrepräsentiert und benachteiligt: Frauen in der Forschung und Entwicklung

Frauen stellen die Hälfte der Weltbevölkerung dar. Dennoch sind sie in Spitzenpositionen in Politik oder Wirtschaft häufig unterrepräsentiert – ebenso in der Forschung. Dies betrifft nicht nur den Wissenschaftsbereich selbst, sondern auch die Themen und Methoden der Forschung.

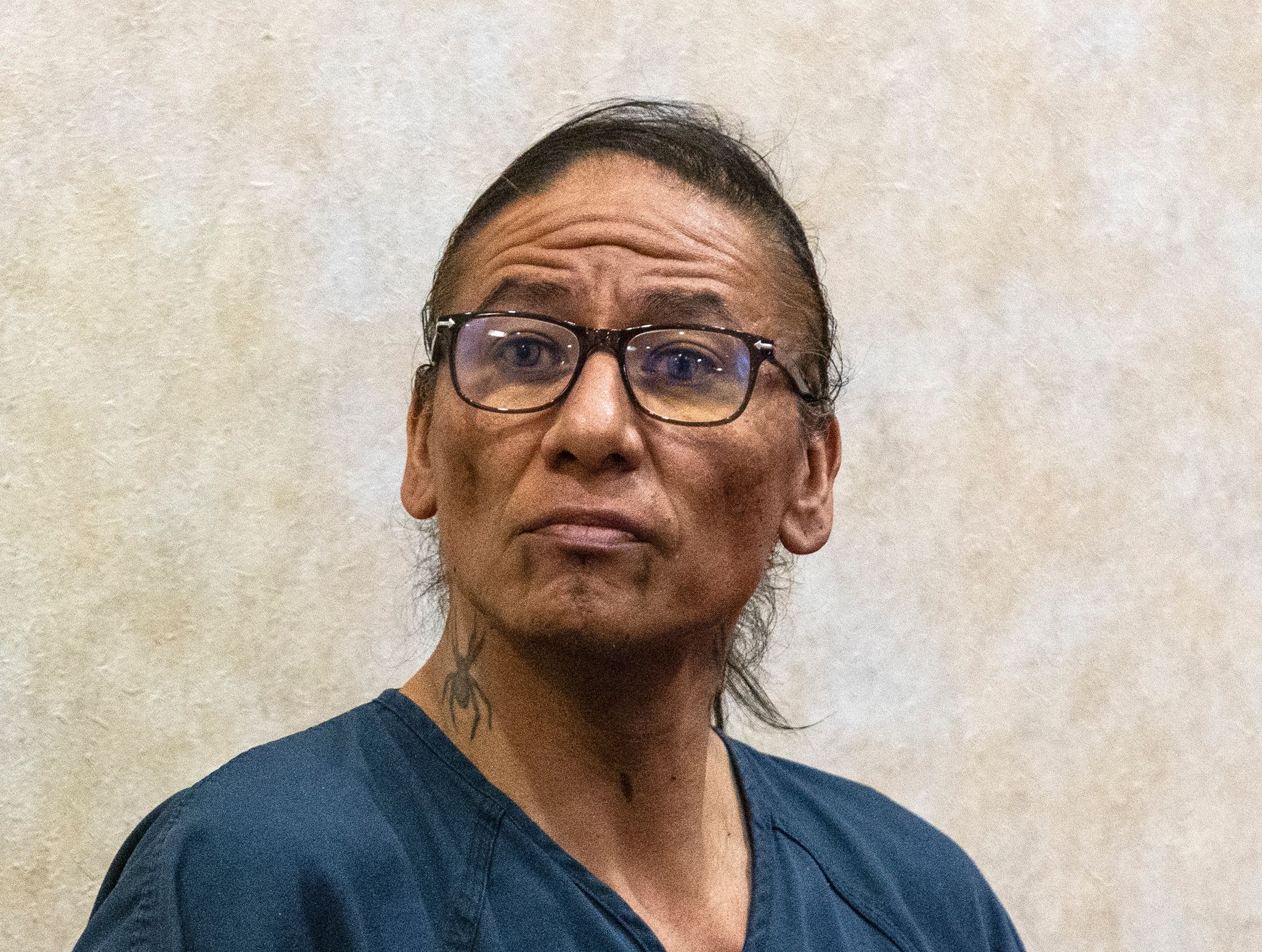

Jahrzehntelang basierten wissenschaftliche sowie medizinische Standards auf dem männlichen Körper – «genauer gesagt auf dem durchschnittlichen weißen Mann», sagt Nigina Muntean. Sie leitet die Innovationsabteilung des UN-Bevölkerungsfonds (UNFPA), der Organisation der Vereinten Nationen für sexuelle und reproduktive Gesundheit. In Berlin wurde im Rahmen eines UNFPA-Programms im vergangenen Jahr mit Unterstützung von Charité und Berlin Institute of Health ein Zentrum mit dem Ziel gegründet, die Gesundheit von Frauen zu fördern.

«Diese Messgrößen bilden noch immer die Grundlage für einen Großteil der heutigen Forschung, Produktentwicklung und sogar Schutzausrüstung», erklärt die promovierte Ärztin mit Spezialisierung in Geburtshilfe und Gynäkologie im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. So gibt es eine Reihe von Beispielen, bei denen das Geschlecht immer noch einen Unterschied macht.

OP-Besteck und medizinische Ausrüstung

Als Chirurgin musste sie oft etwa zwei Finger durch die Chirurgieschere stecken, da diese für ihre Hände zu groß waren, erzählt sie. «Chirurgische Instrumente wurden nicht für kleinere Frauenhände entwickelt – und das ist auch heute noch so.»

Es gebe eindeutige Belege dafür, dass Chirurginnen häufiger unter Schulter-, Nacken- und Gelenkbeschwerden litten und deswegen oft Physiotherapie benötigten – «weil Instrumente und Operationsumgebungen nicht ergonomisch auf sie zugeschnitten sind.» Aber auch Handschuhe oder andere medizinische Schutzausrüstung seien oft nicht in der richtigen Größe verfügbar.

Sicherheit in Autos

Ein weiteres Thema: die Sicherheit in Fahrzeugen. «Die meisten Autos verwenden immer noch keine weiblichen Crashtest-Dummys für Sicherheitstests», so Muntean. 2022 sei der erste konstruierte durchschnittliche weibliche Dummy auf den Markt gekommen. Allerdings sei es kostspielig, das gesamte Sicherheitssystem von Autos neu zu konstruieren. «Aber die Kosten dafür sind das Leben von Frauen – Frauen sterben mit einer um 17 Prozent höheren Wahrscheinlichkeit bei Autounfällen», sagt sie.

Laut den Experten der Unfallforschung der Versicherer in deren Gesamtverband (UDV) decken Dummys die Bandbreite verschiedener Körpergrößen von Männern und Frauen für die meisten Unfallszenarien gut ab. Während das Geschlecht beim Frontal- und Seitenanprall nur eine geringe Rolle spiele, sei das beim Heckanprall anders. Dort gebe es für Frauen etwa ein doppelt so hohes Risiko für ein sogenanntes Schleudertrauma. «Hierfür sollte es unseres Erachtens auch einen Dummy mit weiblicher Durchschnittsgröße geben für diese speziellen Testszenarien», sagte Kirstin Zeidler, Leiterin bei der Unfallforschung der Versicherer in deren Gesamtverband.

Sportschuhe – erhöhte Verletzungsgefahr

Auch im Sport gibt es Muntean zufolge Beispiele – etwa bei Schuhen – mit Folgen für Sportlerinnen. «Weibliche Athletinnen erleiden zwei- bis sechsmal häufiger Verletzungen des vorderen Kreuzbandes als Männer», erklärt sie «vor allem, weil Sportschuhe und -ausrüstung auf die Anatomie und das Gewicht von Männern zugeschnitten sind.» Zwar gehe es hier um Hochleistungssport, aber das sei nicht nur dort ein Problem, es gelte auch für das tägliche Leben.

Andere Symptome beim Herzinfarkt

Ein weiteres bekanntes Beispiel ist der Herzinfarkt. «Frauen werden oft falsch diagnostiziert – insbesondere in der Herzmedizin», sagt Muntean. Während es für Männer sehr eindeutige Symptome gibt, können sich die Anzeichen bei Frauen ganz anders äußern. Doch oft würden «ihre Symptome als Stress oder Angstzustände abgetan», erläutert die Ärztin. «Viele sterben nicht aufgrund mangelnder Behandlung, sondern aufgrund verspäteter oder verweigerter Versorgung.»

Bei Frauen äußert sich der typische starke Brustschmerz oft weniger heftig als bei Männern. Frauen berichteten laut Deutscher Herzstiftung eher von einem Enge- und Druckgefühl in der Brust, Schweißausbrüchen oder Rückenschmerzen, Übelkeit oder einer unerklärlichen Müdigkeit.

Zudem würden viele Ersthelfer oft an männlichen Puppen geschult, sagt Muntean. Auch das könne ein Problem sein: «Einige zögern, bei Frauen eine Herz-Lungen-Wiederbelebung durchzuführen, weil sie sich nicht sicher sind, wo und wie sie Druck ausüben sollen». Dies seien Verzögerungen, «die tödlich sein können.»

Wie sind Frauen bei Studien vertreten?

Bevor Medikamente auf den Markt kommen, müssen sie zunächst in Studien getestet werden. Laut Rolf Hömke vom Verband Forschender Arzneimittelhersteller (Vfa) müssen Medikamente, die für Männer und Frauen zugelassen werden sollen, auch an beiden Geschlechtern getestet werden. Ab Phase II muss das Zahlenverhältnis der Probanden dem Verhältnis der Betroffenen in der Bevölkerung entsprechen. In der ersten Phase gibt es jedoch keine Vorgaben zum Verhältnis der teilnehmenden Männer und Frauen.

In frühen Phasen der Studien seien Frauen in Arzneimittelstudien nach wie vor unterrepräsentiert, erzählt Nigina Muntean. «Infolgedessen ist die Wahrscheinlichkeit, dass Frauen unerwünschte Arzneimittelwirkungen erleben um bis zu 70 Prozent höher.» Ein anderes Beispiel sei die Menopause: «Erstaunliche 99 Prozent der Studien zur Langlebigkeit berücksichtigen die Menopause nicht – was bedeutet, dass die Physiologie der Hälfte der Bevölkerung in der Alterungsforschung im Wesentlichen fehlt.»